前回の当コラムでは、フラット35の限度額引き上げの検討のニュースをもとに、その背景やフラット35の意義などを解説しました。もともとフラット35は、長期固定金利タイプで将来の金利上昇リスクを避けられるのが強みですが、これまでは転職直後や産休・育休中、健康状態に不安がある人でも利用しやすいなど、「民間ローンでは難しい人の味方」という側面がクローズアップされてきました。

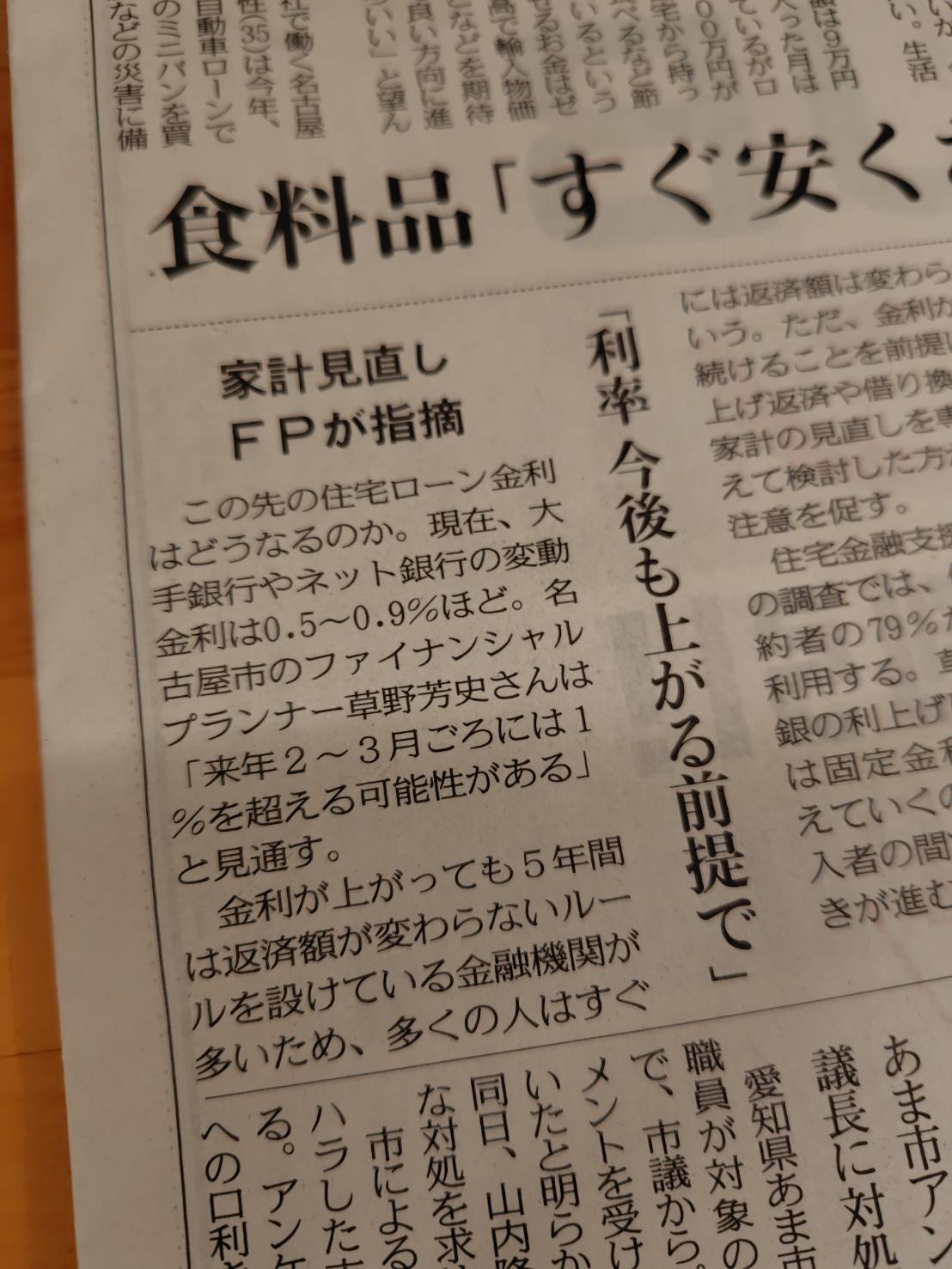

それが、今は日銀のマイナス金利解除以降、住宅ローンの金利が上がり将来の金利上昇リスクが不安視されるなか、フラット35の金利はずっと据え置かれ、民間金融機関の固定金利タイプよりも割安になっているうえ、下記のように建物性能や家族構成などに応じて金利優遇が受けられる制度も拡充されています。

- フラット35S(省エネ・耐震などの性能向上)

- 子育てプラス(子育て・若年層世帯への支援)

- 維持保全型(メンテナンス性を重視)

- 地域連携型(自治体と連携)

- 中古プラス(中古住宅+リフォーム対応)

こんな点からフラット35に注目が集まっており、実際、わたくし草野のご相談者でもフラット35を検討対象にする人が増えています。

ただし、いいことづくめのように見えるフラット35の裏には、気をつけておくべきポイントもあります。今回のコラムでは、そんなフラット35の注意点を解説してみたいと思います。

注意点①:土地購入+注文住宅は「つなぎ融資」が必要

フラット35は、建物が完成してからでないと融資が実行されません。そのため、土地を先に購入したり、建築途中で中間金の支払いが発生する場合には、別途「つなぎ融資」を利用する必要があります。

このつなぎ融資には、

- 手数料

- 利息(数か月~半年分)

がかかるため、フラット35の低金利メリットが減殺されることもあります。

「注文住宅の建築」や「土地購入+注文住宅の建築」の場合は、資金計画段階からつなぎ融資の費用を見込んでおくことが大切です。

注意点②:金利が確定するのは「融資実行時」

フラット35では、金利が確定するのは融資実行=建物引渡し時点です。申込み時点の金利ではないため、建物完成までに数か月~1年かかる場合、途中で金利が上がる可能性があります。特に金利上昇傾向にあるいまのような局面では、申し込み時よりも高い金利で借り入れとなるリスクがあります。

建売住宅や中古住宅のように契約から引渡しまでが短い場合はリスクが少ないですが、土地+注文住宅や、工期が長く入居まで1年以上かかるケースもある新築分譲マンションでは特に注意が必要です。

注意点③:建物に「技術基準」があり、検査が必要

フラット35を利用するには、建物が住宅金融支援機構の定める技術基準を満たしている必要があります。そのため、登録検査機関や適合証明技術者による検査・証明が必要で、

- 検査費用が発生する

- 設計や施工の内容を変更する必要がある場合がある

- 中古住宅では、劣化や基準未達のために手直しが必要なケースも

などが起こり得ます。

私が最近相談を受けた中古住宅でも、手直しが必要になるケースもあり、売主や不動産会社の協力が不可欠です。「中古でもフラット35は使える」と思っていたのに、思わぬ追加工事が発生する──そんなケースもあるのです。

注意点④:金融機関によって対応に「温度差」

フラット35は、住宅金融支援機構が用意したローンを民間金融機関が代理販売する仕組みです。つまり、実際に申し込みなどのやり取りをする窓口は、取り扱う銀行や信用金庫などになります。ところが実際には、

- 金利や手数料が金融機関ごとに異なる

- 担当者の知識や熱意に差がある

といった“温度差”があります。

中には、「フラット35も扱ってはいるが、自社ローンを勧める」金融機関も。フラット35は銀行にとって利益が少ないため、あまり積極的に説明してくれないこともあります。

注意点⑤:住宅会社や不動産会社も勧めてこない

住宅会社や不動産会社から紹介されるローンの多くは、民間の変動金利タイプ。理由は簡単で、フラット35は金利がやや高く、手続きに時間と手間がかかるからです。

しかし、今のように金利上昇局面では、むしろ固定金利のフラット35を検討する価値が高まっています。営業担当者に勧められなかったからといって、自分に合わないとか限りません。自分の家計とリスク許容度に合うかどうかを、冷静に判断することが大切です。

フラット35は「多様化時代」へ。選び方こそ専門家と

近年のフラット35は、住宅や家族の多様なニーズに合わせて進化しています。

- フラット35S(性能向上による金利引下げ)

- 子育てプラス(子育て世帯支援)

- 維持保全型(長寿命住宅)

- 地域連携型・地方移住支援型(自治体との連携)

一方で、こうした制度が増えたことで、仕組みが複雑化しています。建物の条件、地域、家族構成などに応じて適用できる優遇が異なるため、「どれが自分に最適か」を見極めるには、専門知識が必要です。住宅会社や金融機関の担当者が必ずしも詳しいとは限りません。フラット35を検討するなら、住宅ローンに精通したFPなど専門家に相談するのがおすすめです。

まとめ:安心の固定金利も、「知って選ぶ」ことが大切

フラット35は、長期固定金利の安心感に加え、制度拡充でますます使いやすくなっています。しかし、つなぎ融資の費用や金利確定タイミング、建物検査など、注意すべき点も少なくありません。リスクとコストの両面を理解したうえで選べば、フラット35はこれからの“脱低金利時代”における心強い味方になります。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

マイホーム購入前に、中立な第三者にご相談を!

名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー

家計とマイホーム相談室 草野芳史

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□