家づくりをするとき、ほぼ必ず登場するのが「住宅ローン減税」。最大で455万円も所得税・住民税が戻ってくる(人によりますが)ため、家計にとって非常に大きな支えになります。ただ、その住宅ローン減税は 2025年12月でいったん終了 することになっており、「その後どうなるのか?」は長らく不透明な状況でした。

そんななか、終了まで約1か月半となった今、ようやく新たな動きが出てきました。政府・与党が、制度の延長と要件の見直しを検討に入ったと報じられたのです。家づくりを考えている方にとっては、まさに“待っていた”ニュースと言えるでしょう。

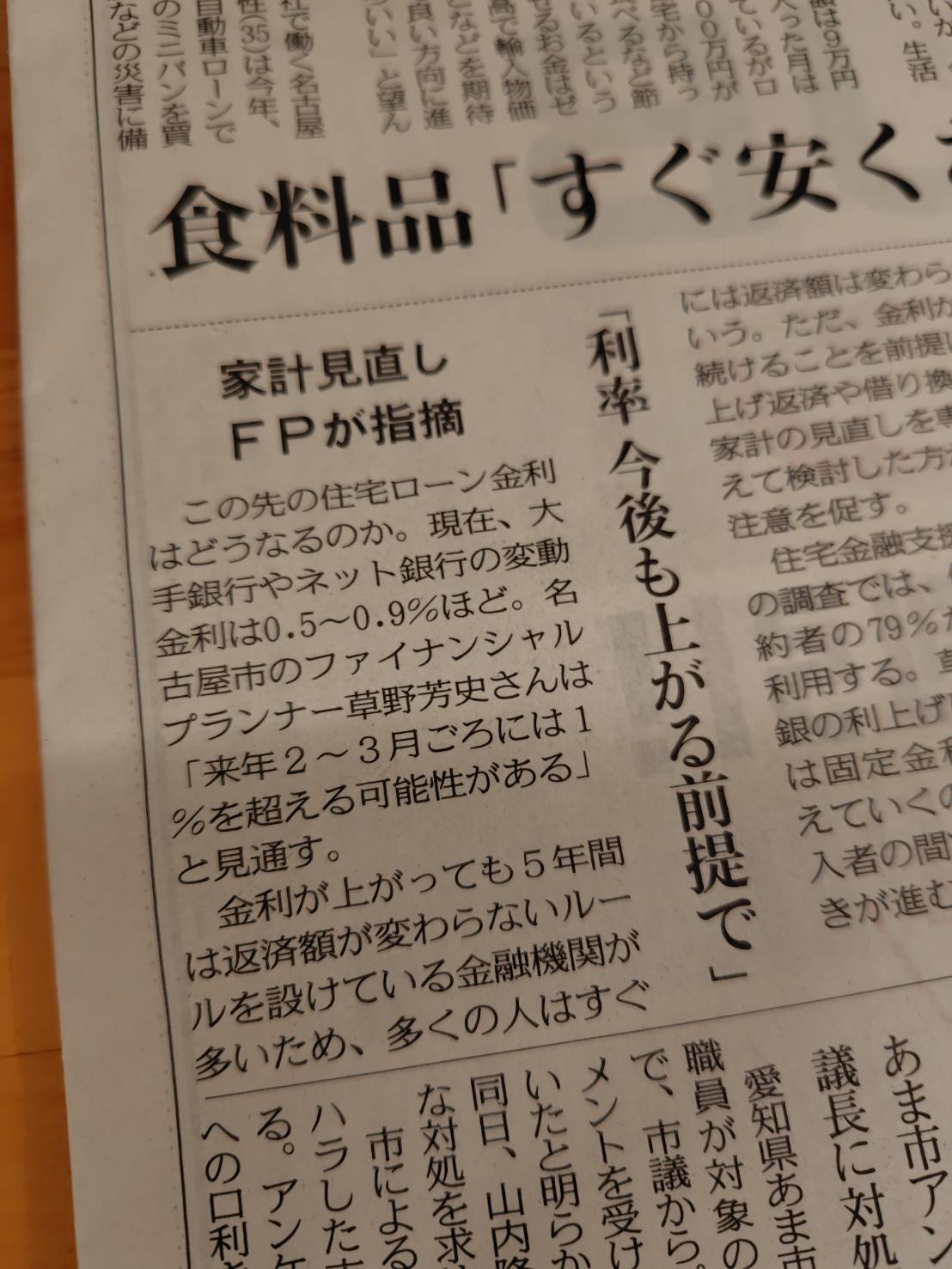

率直なところ、わたくし草野は、これまでの流れから「住宅ローン減税そのものが消えることは考えにくい。むしろ建築費や金利が上がっている状況を踏まえると、制度が拡充される可能性も十分あるのでは?」と考えていました。報道では、そうした拡充案の一端も報じられています。そこで今回は、現時点の情報を整理しつつ、とくに報道で取り上げられている 「面積要件の緩和」の背景と意味を掘り下げてみます。

■ 1. 報道のポイント:面積要件の緩和案が浮上

今回の報道で特に取り上げられているのが、住宅の床面積要件を「50㎡以上」から「40㎡台へ」引き下げる案です。現行制度では、原則50㎡以上が対象ですが、近年は所得1,000万円以下といった条件付きで「40〜50㎡」の住戸にも対象を広げる特例がありました。

今回の案は、この特例をより広く、あるいは原則へ寄せる方向性を示唆するものです。「40㎡台なんて、ファミリーには関係ないのでは?」と思われるかもしれませんが、実はこのテーマ、住宅政策全体の方向性 に深く関わる“大きな動き”なのです。

■ 2. 面積要件緩和の背景①:多様な住まい方への対応 ただし“標準的な広さ”とは別の話

面積要件の緩和には、「時代の変化に合わせ、多様な住まい方に対応する」という前向きな意図があります。単身世帯やDINKSが増え、都市部の住宅価格も高騰。40〜55㎡のマンションが“実需の中心層”になってきました。こうした現実に制度を合わせようという流れは理解できます。

一方で、注意したい側面もあります。面積要件の緩和が、「住環境の狭小化を促す方向」にも見えかねないためです。これは決して、「標準的な4人家族に適した広さが40㎡台になった」という意味ではありません。ファミリー世帯が検討する 70〜100㎡ の住宅については、引き続き「広さの確保」が大切です(例えばフラット35では、戸建て住宅の融資対象は原則70㎡以上です)。

今回の緩和は、あくまで ライフスタイルの多様化に合わせた選択肢の拡大 であって、住環境の質を小さくしていく意図ではない点は理解しておきたいところです。

■ 3. 面積要件緩和の背景②:都市部の住宅価格高騰

都心部を中心に住宅価格が大きく上昇し、結果として若年層や共働き夫婦を中心に、4,000〜6,000万円台のコンパクト住戸の需要が伸びています。もし40㎡台の住戸でも広く減税が使えるようになれば、若い世代の「最初の一歩」を後押しする効果が期待できます。これは政府にとって、「無理に広い家を買わなくても、まずは身の丈の住宅取得を支援します」というメッセージにもなり得ます。

■ 4. 面積要件緩和の背景③:他の住宅税制との整合性

実は「50㎡ルール」は住宅ローン減税だけでなく、

- 不動産取得税の軽減

- 登録免許税の軽減

- 住宅取得資金贈与の非課税

- 固定資産税の新築軽減

といった 多くの住宅税制の共通基準 でもあります。そのため、住宅ローン減税の要件が見直されるのであれば、その他の税制にも 波及する可能性が高い と考えられます。40㎡台が本則に近づけば、都市部のコンパクト住宅市場はもちろん、中古市場にも変化が起きる可能性があります。

■ 5. ただし…一般的な4人家族には影響は限定的

ここは誤解しやすいポイントです。一般的な3〜4人家族が検討する 70〜100㎡ の戸建てやマンションには、今回の面積要件の見直しはほぼ影響しません。では、ファミリー層が気にすべきポイントはどこなのでしょうか?

■ 6. 本当に注目すべきは「控除率・期間・限度額」

今回の報道では「面積」が先に出てきましたが、家計に直接効く“本丸”はむしろこちらです。

- 控除率 0.7% はどうなる?

- 控除期間 13年は維持か短縮か?

- 限度額 5,000万円の扱いは?

- 省エネ住宅の優遇は?

- 中古住宅の扱いの見直しは?

これらが変われば、減税額は数十万円〜100万円単位で変わります。現時点ではまだ公表されておらず、これからの議論待ちです。

■ 7. 税制改正の“山場”は12月。その後の流れは?

今後ですが、例年、税制は

- 12月中旬:与党「税制改正大綱」発表

- 12月下旬:政府の2026年度予算案閣議決定

- 1~2月:通常国会で税制改正法案の審議

- 3月頃:法案の可決・成立

- 4月以降:順次施行

という流れで確定していきます。つまり、12~3月にかけて制度の全体像が固まり、2026年の家づくりへの影響が明確になるということです。

■ 8. まとめ:制度は変化の局面へ。動向チェックが重要に

土地価格、建築費、住宅ローン金利が上昇し、家づくりの負担は以前より重くなっています。だからこそ、住宅ローン減税がどう延長され、どこが見直されるのかは、家計に直結する重要テーマです。今回の“動き出した”報道は、その入口にすぎません。これからの1〜2か月は、ぜひ最新情報のチェックを続けてください。家計とマイホーム相談室では、引き続き、制度改正の最新情報を分かりやすくお伝えしていきます。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

マイホーム購入前に、中立な第三者にご相談を!

名古屋駅前の住宅専門ファイナンシャルプランナー

家計とマイホーム相談室 草野芳史

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□